患者さんが住みたい場所で暮らしながら、治験にも協力。

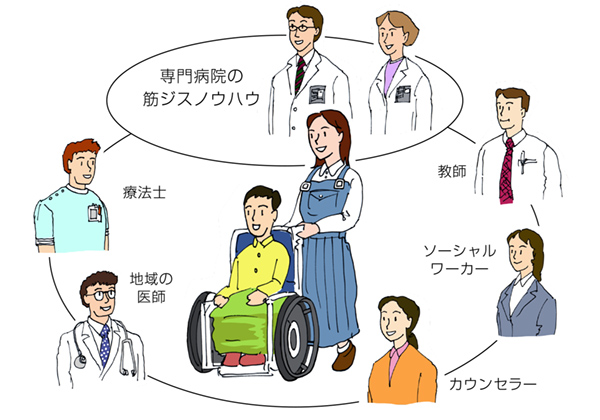

多くの職種と医療が連携するチームケアへ

20歳代から50歳代へ。チーム医療が達成した生命予後改善

代表的な筋ジストロフィーであるデュシェンヌ型筋ジストロフィーの平均死亡年齢は、呼吸管理が普及する前(1980年頃まで)は20歳未満でした。

しかし呼吸管理や心筋障害治療が普及した今では、平均死亡年齢は35歳前後にまで延長し、50歳代の患者さんもみられるようになりました。根本的な治療法が開発されていないにもかかわらず、これほどの生命予後改善を達成できたことは、専門病院の多職種によるチーム医療の輝かしい成果で、世界の中でも抜きん出たものです。

治験にも十分な対応ができる、専門病院の多職種チーム医療

2020年、デュシェンヌ型筋ジストロフィーの新規治療薬(ビルテプソ®)が保険承認され、神経・筋疾患は本格的な治療薬開発の時代に入っています。

新しい治療薬が承認されるためには、患者さんが協力する「治験」が欠かせません。

また、希少疾病では保険承認後も、より多くの患者さんで安全性や有効性を確認する臨床試験の実施が必要な場合があります。

治験は「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」という規則に定められた要件を満たす病院のみと指定されており、筋ジストロフィーでは多くの専門病院が該当します。

専門病院には、筋ジストロフィーの症例の経験が豊富な医師や理学療法士、作業療法士がそろっており、「歩行」「立ち上がり」など治験で行う試験項目に専門の理学療法士が携わるなど、十分な対応を行えます。

地域で暮らすことと、治療薬開発に協力することを両立するには

近くの病院で診察してもらいたいのは誰しもが思うことです。

しかし、希少疾病である筋ジストロフィーを熟知している病院や教育の場は、決して多くありません。また、治験を行うには、専門医療機関に十分な患者さんが受診していることも重要な要素です。

専門病院と地域の医療機関・関連職種との連携は、患者さんの身近にいるさまざまな職種の方に筋ジストロフィーを知ってもらい、患者さんを地域で支えること、患者さんが治験を望むときに参加できるようにすること、の双方で大切です。

専門病院でできること

- 筋ジストロフィーに習熟した多職種のメンバーがおり、子育てや心理支援、福祉制度などの相談、リハビリテーション、栄養指導など患者さんが抱える多様な問題に対応している実績がある

- 全国規模の研究班が組織され情報交換や研究を推進されるなど、世界に類を見ない体制でノウハウが蓄積されている

- 診療ガイドラインを刊行し、患者さんの周囲にいる方にノウハウを提供

- 長生きする患者さんとご家族を支える「療養介護病棟」を備える病院が多い

- 治験に対応できる病院が多い

地域の関連職種連携でできること

- 診療ガイドラインをもとに、患者さんの病気に対して共通認識を持てる

- 医療機関・リハビリテーション機関・教育機関などで患者さんについての情報を共有

- 自宅での医療ケア・介護が必要な場合は、往診医・訪問看護・介護事業所などを手配できる

専門病院とのネットワーク作りで、患者さんが望む生活を

地域の関連職種の方が専門病院と連携をすると、次のようなことができます。

- 教育現場や介護者が、初めて出合う病気についてノウハウを相談する

- 専門病院の所見やデータを日常の診療に活用する

- 治験を望む患者さんに関して相談する

在宅移行を目的とした病棟利用もある

在宅療養期間が長くなると、介護者の健康問題などで在宅療養が困難になる場合があります。このような場合、無理に頑張り続けると、患者さん・介護者が共倒れになる危険もあります。

こうした事態を防ぐため、いったん患者さんに入院いただき、患者さん・ご家族の健康を取り戻していただく、その上で現実的な療養体制を組み直して地域へ戻っていく、そうした形の病棟利用法もあります。

介護者の負担軽減を目的とした短期・中期の入院や、数年かけて自立訓練や環境調整を受け、自立生活へ移行する患者さんもいます。

専門病棟は、患者さんとご家族が健康で暮らしていくためのセーフティネットでもあります。

*病棟利用は施設ごとに状況が異なるため、「病院リスト」に掲載している「専門病棟(療養介護病棟)を有する施設」にご相談ください。